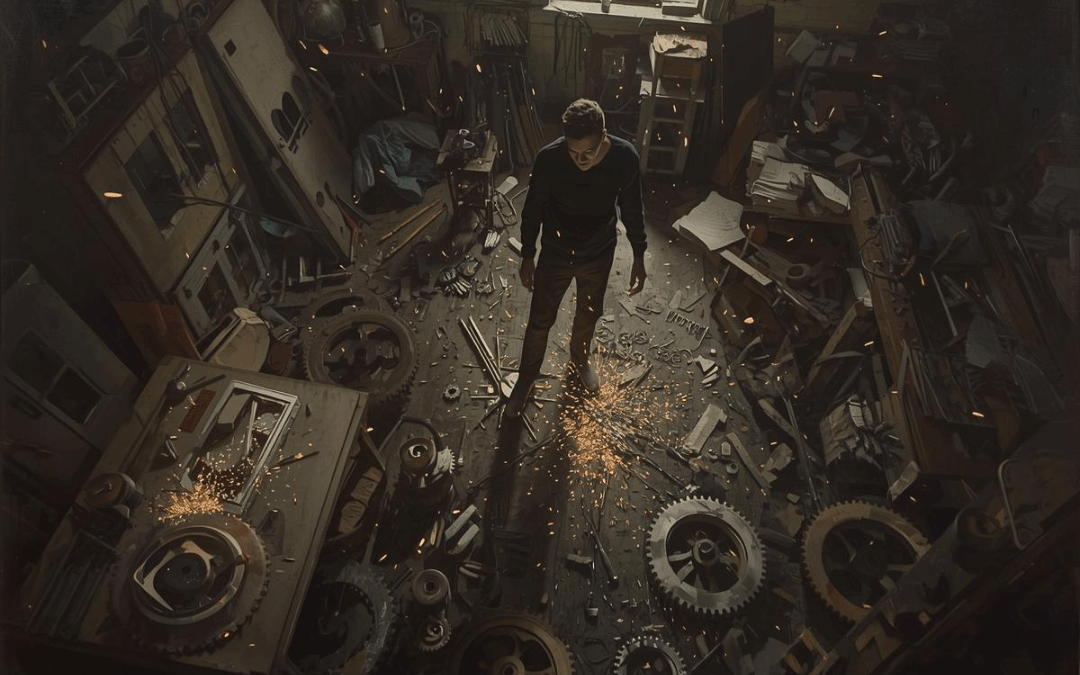

Quando il dolore diventa una casa

Il sabotatore interno e il farsi male sono spesso al centro di forme di sofferenza silenziose. Non irrompono nella vita come eventi traumatici, ma vi si insinuano lentamente, con discrezione, fino a diventare familiari. Non fanno rumore, non producono crisi evidenti, non impediscono di funzionare. Anzi, possono convivere con un buon adattamento, con risultati raggiunti, con relazioni apparentemente stabili.

Eppure lavorano in profondità, limitando la possibilità di stare bene.

In questi casi il dolore non è più soltanto qualcosa che accade.

Diventa qualcosa che si abita.

Quando la vita funziona, ma non si riesce a stare bene

Molte persone arrivano a chiedere aiuto non perché la loro vita sia oggettivamente problematica, ma perché avvertono una stanchezza sottile. C’è un senso di autosabotaggio che ritorna, un’impressione persistente di non riuscire mai a godere davvero di ciò che hanno costruito. Quando qualcosa va bene, compare un’inquietudine. Di fronte a un riconoscimento, emerge il dubbio di non meritarlo. Quando un legame si fa possibile e reciproco, si affaccia il bisogno di ritrarsi o di rimettere tutto in discussione.

In queste storie, la sofferenza non nasce dal caos o dalla perdita di controllo, ma da un funzionamento che nel tempo si è irrigidito, fino a diventare l’unico modo conosciuto di stare in relazione con se stessi.

Il sabotatore interno come organizzazione del funzionamento

Il sabotatore interno non è una voce estranea o incomprensibile. È una presenza interna strutturata, coerente, spesso severa, che orienta il modo in cui una persona guarda a se stessa, alle proprie possibilità e al proprio diritto al benessere. Può assumere la forma dell’autocritica costante, del perfezionismo che non concede soddisfazione, di un senso di colpa che emerge proprio quando qualcosa sembra andare per il verso giusto.

Questa modalità non nasce per caso. Si costruisce nel tempo, a partire da relazioni precoci in cui l’amore è stato incostante, condizionato, legato alla prestazione o all’adattamento. In alcune storie, il riconoscimento arrivava solo a fronte di risultati; in altre, era necessario non disturbare, non chiedere troppo, non deludere. Gradualmente, il dolore diventa una garanzia di continuità: se soffro, appartengo; se rinuncio, sono degno; se mi trattengo, mantengo il legame.

Il farsi male come soluzione antica

Da questa prospettiva, il sabotatore interno non è un nemico da combattere, ma una soluzione antica, che ha avuto una funzione. Ha permesso di sopravvivere emotivamente, di restare in relazione, di dare una forma comprensibile a esperienze che altrimenti sarebbero state troppo caotiche o dolorose.

La difficoltà emerge quando questa soluzione, utile in un tempo passato, continua a operare rigidamente nel presente, impedendo nuovi modi di sentire, scegliere e stare nelle relazioni.

Le forme silenziose del farsi male quotidiano

È a questo punto che il farsi male assume una forma silenziosa e quotidiana. Non si manifesta necessariamente in gesti eclatanti, ma in una serie di micro-scelte ripetute che limitano il piacere e l’espansione personale. È il progetto rimandato perché “non è mai il momento giusto”, la relazione che resta sospesa in una zona di attesa, il successo sminuito, l’aiuto rifiutato, la felicità vissuta con sospetto.

In questi casi, il dolore smette di essere un evento e diventa una casa psichica: un luogo conosciuto, prevedibile, a tratti persino rassicurante. Lasciarlo non è semplice, perché significa esporsi a territori emotivi meno noti, dove non valgono più le vecchie regole. Per alcune persone, stare bene è più angosciante che soffrire, perché implica il rischio di perdere coordinate interne costruite nel tempo.

Il lavoro terapeutico: riconoscere senza forzare

Il lavoro terapeutico non consiste nel convincere qualcuno a “volersi più bene” o nel cambiare atteggiamento con la forza. Né nel tentativo di zittire il sabotatore interno. Al contrario, uno dei passaggi più delicati è riconoscerne la funzione, comprenderne l’origine, ascoltarne il linguaggio.

Solo così diventa possibile avviare un processo di differenziazione: non eliminare quella parte, ma smettere di identificarvisi completamente.

Nel tempo, la terapia può offrire uno spazio nuovo, in cui sperimentare che il legame non si perde se non si soffre, che il valore non dipende dalla rinuncia, che la continuità non richiede necessariamente sacrificio. È un lavoro lento, che passa attraverso il corpo, le emozioni e le piccole scelte quotidiane, più che attraverso cambiamenti improvvisi.

Quando il sabotatore interno perde il suo ruolo dominante, il dolore può tornare a occupare il posto che gli è proprio: quello di una componente dell’esperienza umana, non della sua struttura portante. E la casa, finalmente, può trasformarsi in uno spazio abitabile, non in una prigione.

Riconoscere il sabotatore interno e il farsi male non è un atto di accusa, ma un gesto di conoscenza. Spesso è il primo passo per smettere di vivere in una stanza costruita per sopravvivere e iniziare, lentamente, ad aprire altre porte.

Hai bisogno di aiuto? Contattami subito